建築家という夢

ある小学校の50周年記念パンフレットを見て驚きました。

学年ごとに一人ひとりの一言が紹介されているのですが、5年生の一言は「将来の夢」でした。一学年だいたいに生徒がだいたい90人くらいいるのですが、なんとその中で3人の将来の夢が「建築家」でした。まさに3%の割合。自分が小学校のときは建築家という職業があることに全く気が付きませんでした。昔に比べて今の方が一般の雑誌やテレビで建築家が紹介される機会が多くなってきたのでしょうね。それはそれで喜ばしいことですが、「テレビや雑誌で見るより、実際の仕事は大変だよ!」と声を大きくして言いたいです。また、予想通りというか、なんというか、「総理大臣」や「政治家」と書いた生徒は一人もいませんでした。私が一番気に入った夢は女子の生徒でしたが、「詩人」でした。すばらしい!是非、彼女には素敵な詩人になってほしいと思います。

2世帯住宅の設計のこつ

昨日、某雑誌者の編集長の方とライターの方が事務所に来られ、インタビューを受けました。お題は「2世帯住宅」でしたが、2時間にわたる長時間のインタビューになりました。最近の住宅設計では2世帯住宅のご依頼が多くなっています。親世帯が孫の面倒を手伝い、子世帯は親世帯が体調を崩したときに頼りになる等、2世帯が助けあうことができるので、今後も増えていくと思います。しかし、2世帯住宅のご要望で多いのは世帯別のプライベートはしっかり確保して、お互いの日常生活はできるだけ干渉しないようにして欲しいというものです。サザエさんの家のように、玄関、キッチン、浴室を2世帯共有というのも楽しいと思いますが、現実には両世帯がずっと一緒だと疲れてしまうのでしょうね。しかし、生活上、全く2世帯が会わないのも集合住宅みたいで味気ないですね。そこで、私は洗濯干しスペースやライブラリーなどの2世帯が共有で使用する空間を提案しています。そうすれば、自然な形で2世帯が出会えるからです。2世帯住宅のコツは「付かず離れず」を設計することですね。インタビューではそんなようなことをお話しました。

ブログのお引越し

ブログのお引越しをしました。

気分を変えるということと、こちらの方が容量が多いという理由です。

最近はツイッターやフェイスブックもあり、ブログがあまり進みません。

フェイスブックやツイッターで紹介したものをブログでも紹介するのもなんですが、あまりに感動したので紹介します。

N君作のおしぼりのヒヨコです。

構築する喜びを感じました。

由

flat house

鎮物(しずめもの)

昨日は文京区の音羽で地鎮祭でした。

寒い中にも春の訪れを感じさせる晴天の中での祭事でした。

いつも地鎮祭が終わると神主さんから建主さんに鎮物(しずめもの)というものを手渡されます。

鎮物は封筒の場合が多いのですが、今回は木箱入りでした。

地鎮祭に参加した人たちは木箱に一体どんなものが入っているのか興味深々。

親切にも神主さんが木箱を開けてくれてたので中身を見ることができました。

木箱の中から人型や神器を描いた立派な杯が出てきました。

これが大事な建物を下から守ってくれるのですね。

以前、封筒の鎮物の中身を見せてもらったこともありますが、やはり人型の紙が入っていました。

なんだか、中国の兵馬俑を思い起こさせます。

建築はやはり神頼みの行事なんですね。

シェアハウス

TVはほとんど見ていないのですが、街を歩いているとあるドラマ番組の広告に目が止まりました。

「シェアハウスの恋人」です。

そろそろ、シェアハウスを題材にしたドラマがありそうだなあと思っていたので、気になりました。

建築の世界ではここ数年シェアハウスが流行っています。ある大学院生もシェアハウスを題材にした論文を書きたいと言っていました。

現在の日本において、独身者が増える一方で家族とは違うコミュニティが色々な形で発生しています。そのひとつがシェアハウスです。

狭くて高いワンルームマンションを一人で寂しく住むよりは、安くて仲間も増えるシャアハウスに惹かれるのは普通なことだと思います。

そして、シェアハウスの中で恋の一つや二つ生まれ、それがやがてドラマのようなストーリーになっていくのは自然な流れといえるでしょう。

TVのトレンディドラマで興味深いことはいつもその時代に反映したライフスタイルがセットされていることです。

例えば、1991年放映の「東京ラブストーリー」。

バブルが弾けかけたころのドラマですが、登場人物のライフスタイルはかなり現実とはかけ離れた「こんなカッコいいところに住んでいるサラリーマンいるのか?」といった感じでしたが、しかし、これがこのころの時代の雰囲気だったのだと思います。

次に、1993年と1997年放映の「ひとつ屋根の下」。

題名からして家や家族、コミュニティをテーマにしたドラマですが、ここにでてくる住居はトレンディではなく、どちらかといえば下町っぽい感じでした。だんだんトレンディ=都会的ではなくなってきた雰囲気の始まりだったと思います。

そして、いろいろなドラマを変遷して、2013年が今回の「シェアハウスの恋人」です。

一緒に住むという関係性はこれからも時代とともに変化していくでしょう。

注意深く変化を観察していこうと思います。

雪とスニーカーと種

お正月が過ぎたと思ったら東京でも豪雪がありましたね。

そんな寒い中二つの計画中の敷地を見に行きました。

まだ雪が残る二つの敷地を歩き回った後、なんとスニーカーとズボンには種がびっしり。

知らず知らずに種を運ぶメッセンジャーになっていたのですね。

この種はアメリカセンダングサのものでしょうか。

たまには人も自然の役に立っています。

それもとても自然なかたちで。。。

キッチンを考える

かつて料理はしゃがんで鍋に火をかけたり、お皿を洗ったりと大変な重労働でした。

しかし、だんだんと技術上の改善がされていき、立ったままの姿勢で料理が可能になっていきました。その後、日本に於いては昭和30年代に入り、団地でキッチンとダイニングを同じ空間として寝室とは別にするDKスタイルが生まれます。さらに、昭和60年代からテレビが普及しはじめるとDKとは別にテレビを家族で見るための居間が必要になりました。そのためDKにはリビングが加えられLDKへと変わっていくのです。

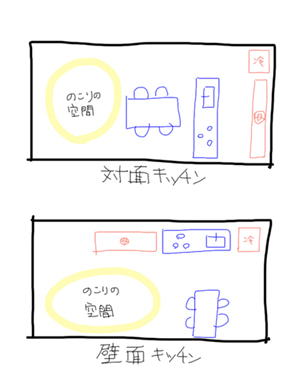

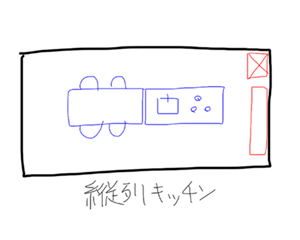

そのときからキッチンは対面式が支持されていくようになりました。実はそれはキッチンがダイニングテーブルとは相性が良いが、リビングには相性が悪いためキッチンの手前を隠したいという発想からそうなったのではないか、というのが僕の勝手な推測です。

最近でも相変わらず対面式キッチンが人気ですが、その理由の大半は子供を見ながら家事ができ家族から孤立しないで料理ができるというものです。

しかし、僕は対面式キッチンはもともと前述のキッチンとリビングとの相性の問題を解決するために普及した配置ではないかと考えています。

サザエさんやちび丸子ちゃんの家では台所は独立した空間となっています。どちらも居間にはちゃぶ台とテレビがありダイニングテーブルはありません。もし、サザエさんの家の台所が居間と一緒の空間になったとしたら、とても煩雑な雰囲気になるでしょう。そうなった場合キッチンは対面式にして、できるだけ料理を隠す配置にしたくなるのではないでしょうか。反対にサザエさんの家のように台所が居間と独立できるのであれば、対面式にする必要性はありません。また、DKのみでリビングが不要ということであれば、必ずしも対面式にする必要はないということです。

つまり、キッチンは隣接する用途と空間の関係性を考慮し、総合的に配置を計画していくことが肝要なのです。

収納を考える(ウォーク・イン・クロゼット編)

収納を考える(ウォーク・イン・クロゼット編)

設計者にとって、身近だけどなかなか手ごわいのが収納だと思います。

ネットで収納を検索してみると一物件における収納の比率のことを収納率と呼び、どうやって決まったのかわかりませんが、マンションだと8~10%、一戸建てだと13%程度が標準とされています。

例えば、30坪、一戸建ての住宅の場合、標準の収納の面積は約3.9坪(7.8畳)となります。

うーん。主寝室に対して2畳ぐらいの収納。

2つの子供部屋に対して各1畳の収納。それでも3.8畳残る。取り敢えずLDKに1畳(これにキッチン収納も含めていいのかな?)、玄関に0.8畳。洗面に0.5畳。廊下の階段収納等で1畳とったとしてもあと0.5畳足らない。

それでもロフトという手もあるか、、、。

なんて、設計する建築家はいないと思いますが、本当に収納は地味だけど奥が深い。

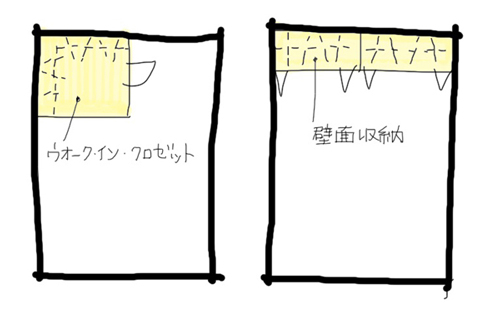

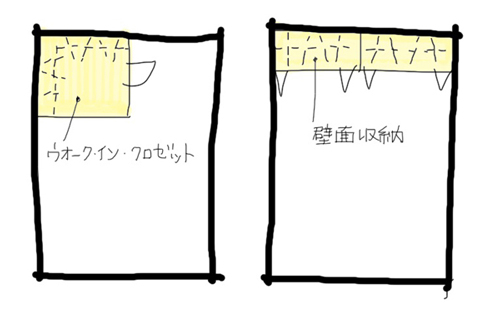

よく家の設計の要望で「ウォーク・イン・クロゼットがほしい」というのがあります。

「何故ですか?」と聞くと「たくさん収納できそうだから」と言われます。

しかし、次のスケッチを見ると必ずしもそうではないことが分かります。

ウォーク・イン・クロゼットは壁面収納と比較した場合、必ず無駄な空間が目立ちます。

実はウォーク・イン・クロゼットのメリットは意外なところにあるのです。

それは、金額が安くできるということです。

壁面収納は扉が幾つも必要でコストが高くなりますが、一方、ウォーク・イン・クロゼットは入り口の扉が一つで済むから安いのです。

そういう説明をするまでクライアントさんの印象ではウォーク・イン・クロゼットの方が豪華に感じられるそうです。何故でしょうか?空間を贅沢に使っているからでしょうか。

もしかしたら、建売住宅の宣伝文句で「床暖房、浴室乾燥機・・・」に並んで「ウォーク・イン・クロゼット完備!!」ってあるからでしょうか。しかも安くて人気があるならなおさらですよね。

収納ってまだまだ奥が深いことだらけですが、今日はここまでで筆を置きます。

sakano

N.Y.のハイラインと高崎の居酒屋にみるクロス・プログラミング

以前、ツイッターでもつぶやいたことがありますが、私が近年で一番評価している建築プロジェクトはN.Y.のハイラインです。

http://www.thehighline.org/

このプロジェクトはN.Y.に以前使用されていた高架貨物線路を空中緑道として再活用するというもので第一期はすで完成しており、今後も拡張されていく予定です。

ハイラインによって、N.Y.に新しい名所が増えただけでなく、不動産開発や一般消費などの経済効果がありました。

ハイラインは荒れ果てた都市の遺産を非常にうまく再生させた都市と建築の歴史的成功例として今後も参照されていくことでしょう。

デザインチームには自分が大好きなディラー&スコフィディオが参加しています。

ディラー&スコフィディオは自分がN.Y.にいた90年代、インスタレーションや著作で活躍しましたが、実作はほとんどありませんでした。しかしながら彼らの都会的でスノッブな作風に惹かれて密かなファンでした。

当時、勤めていた事務所(隈研吾建築都市設計事務所)が借りていた青山の一軒屋の事務所が取り壊しになる前日、空間の中に点線を描くというディラー&スコフィディオのプロジェクト(WITHDRAWING HOUSE

http://www.dsrny.com/)を真似て、トイレの床、壁、天井にマジックで点線を描きまくり、一人で興奮した覚えがあります。

そんな彼らが今では世界中でビッグプロジェクトを展開しているのを見ると感慨深いものがあります。

ハイラインはかつてバーナード・チュミが提唱していた建築的手法の一つ、クロス・プログラミング(建物を意図していなかった用途で使用すること)に変更が都市の活性化に大変な効果があることを再確認させてくれました。

都市や建築が面白いのは、新しいものが必ずしも良いのではなく、古くて歴史のあるものに価値がある場合が多いということです。

(新しい建築や町が「よそよそしい感じ」に見える場合がありますが、そういう場所はだんだん人が離れていく、最悪の場合は廃墟になります。新しい建築を計画する上で自分が一番注意していることが、どうしたら「よそよそしい感じ」にならず自然な雰囲気になるのかという点なのですが、、、)

しかしながら古くて歴史のあるものは、ほとんどが昔のままの使い方では使用が不可能です。だからといって壊すよりも現代に相応しい使い方を考えた方が楽しいし経済効果も期待できるということをハイラインは教えてくれるのです。

さて、ところ変わって、群馬県高崎市で興味深いクロス・プログラミングの例を見つけました。

なんと、住宅展示場だったところを用途変更して居酒屋にしています。

HPを見るかぎり、繁盛しているみたいです。

日本では大規模な用途変更(コンバージョン)は法規的(特に消防法)に大変なことが多いのですが、そんな用途変更の苦労は全く感じさせないところがすごいです。

これは歴史のある建築だけでなく、「よそよそしい感じ」の代表格である住宅展示場のような建築でもクロス・プログラミングが有用であることを証明しているのかもしれません。

今度、調査に行ってみようと思います。

建築設計とアポロ13号

建築を設計している時、時々アポロ13号の映画を思い出します。

アポロ13号が月に向かう途中、ロケットが故障しました。そんな中、ロケット内の空気を清浄する装置も壊れるのです。

その後、NASAでは大きなテーブルの上にアポロ13号内にある機材など色々なものを広げ、「これらがアポロ13号の中にある全てである。これらを組み合わせて、空気清浄機の補修を考えてくれ」と科学者達に要請するシーンがあります。

優秀な科学者達は悩みに悩んで、有り合わせの材料でとうとう空気清浄機を直す組み合わせを作ってしまいます。その組み合わせはペットボトルのようなものや掃除機のホースのようなものなど、空気清浄機とは全く関係のない日用品も取り込まれた極めてアナログ的なものでした。

一方、我々建築家が設計する際、地球上にいるのにも関わらず、非常に選択肢が少ない中で建物の構成物や製品を選ばなくてはならないジレンマを感じる時があります。

特に予算が制約された住宅の設計の場合、特注のデザインが不可能なことが多く、ほとんどが大きなテーブルに広げられたカタログから選択ということも珍しくありません。

しかしながらこの選択はデザインとは違います。

そんなことで悩んでいるときにアポロ13号の大きなテーブルのシーンを思い出すのです。

限定された条件下でも諦めずに価値のあるものを構築するという強い意識がそこにはありました。

諦めないで考えれば思わぬ組み合わせが発見され、価値あるデザインが立ち上がってくるのです。